马家火勺:辽阳城的记忆

- 来源:辽阳市文联

- 时间:2023-05-22 10:38:31

李 鹤

辽阳市是一座历史文化名城。这里饮食店铺、特色摊点林立,也是美食者的乐园。尤其是坐落于清真寺南侧永寿胡同口的地方小吃——穆斯林马家火勺,长久而执拗地固守在人们的印象中,历经岁月磨砺,走过百年沧桑,是人们回望故乡时,舌尖上的寄托。它已经沉淀为这座城市的集体记忆。

如果说家乡话是一个人在外的标签,那儿时的味道也会深深地根植于人的记忆中,无论你走多远,那熟悉的味道会提醒你,家的坐标就在那里。

马家火勺就是这座标的交汇点。马家火勺铺的命运折射着国运以及时代的变迁。它的兴衰成长史是我们国家、也是这座城市的一部近现代史。

知府赋诗赞火勺 卅载昌衰马家馆

辽阳马家火勺铺的前身是始建于清光绪18年(1892年)海城牛庄“西域福”饭庄,至今已有129年的历史。创始人马连清(1865—1925)祖籍河北献县马家楼,在当时东北军事要塞之一的海城牛庄南街开设了“西域福”饭庄。饭庄经营的面食以火勺为主,兼营其他品种。马家火勺包括麻酱火勺及肉火勺两种。麻酱火勺发源于天津,由马掌柜传至东北,稍加改良。其用料考究,货真价实,童叟无欺。制作火勺的麻酱是通过精选的优质芝麻清水浸泡12个时辰后,再上锅焙炒至金黄色,然后再用小磨精制而成;肉火勺的馅料,是选用上好的新鲜牛羊肉。马家火勺由于其独特的配方,良好的信誉、精细的加工、迅速赢得了广大顾客的青睐,在激烈的市场竞争中赢得了一席之地。

据《辽阳县誌》载:光绪20年(1894年)10月30日,日军占领凤凰城后,企图越摩天岭,攻辽阳、奉天(沈阳),11月日军攻陷旅顺后直逼辽阳,时任辽阳知府徐庆璋率军阻击来犯日军。在牛庄战役期间,“西域福”饭庄的掌柜马连清积极投身到抗日爱国战斗中,连夜赶制了大量火勺送到前线。据现年95岁的马凯老先生回忆,马掌柜的爱国行动得到了知府徐庆璋的高度赞誉,即兴赋诗一首:“马家火勺誉辽东,奇香浓烈贯咽喉。打马十里香犹在,三五之日尚回头。”《中日马关条约》签订后,开牛庄为通商口岸。光绪22年(1896)日本在辽阳设辽阳领事馆,日商及日本移民大量涌入辽阳。日商欺行霸市,强买强卖,中国人的工商店铺屡受外商洋货冲击。“西域福”饭庄只能停业。

国兴则家昌,国危则家衰。每个人的命运与国家的命运息息相关。

停业三十三年后,1925年秋,马凌阁(1880—1936)(现掌门人马金兰曾祖父)带领家人在辽阳怀王寺胡同开办“马家馆”,经营麻酱火勺和肉火勺。怀王商业区坐落在东二道街与怀王寺之间,这里店铺林立,商贾云集,每逢集日,怀王寺一带人山人海,络绎不绝。正是凭借这优越的地理位置,以及独特的手工技艺,马家火勺一经面世便顾客盈门,供不应求,跑堂伙计从3人增加到7人。1930年,在怀王寺旁兴建的占地9900平方米的第一商场,给马家馆带来了众多客流,逛完商场的顾客或下馆子吃火勺喝羊汤,或买火勺打包回家的比比皆是,掌柜马凌阁不得不把跑堂伙计增加到12人。

1931年“九一八“事变后,日军侵入东三省,辽阳陷入战乱,也给马家馆以沉重的一击。当时整个城区以及张台子、烟台、铧子、首山、十里河等地成为“铁路附属地”。附属地内的一切权利由日本人掌握,辽阳成为典型的殖民地。原有的货源被切断,各店铺只能以销售日货来维持生计。商业日趋萎缩。当时统治东北的是奉系军阀张作霖,日军占领东北以后,将张作霖发行的货币(奉票)作废,改为伪满货币。马家馆损失惨重,生意一落千丈,营业难以为继。马家馆只好分成三股各奔前程。

个人的命运与国家命运休戚相关,个人如水滴,国家似大海,水滴汇入大海,才不会干涸。

三合馆主遭祸殃 关帝难护火勺铺

分成三股之后的其中一股是马俊德(1886--1972)(马金兰伯祖父),于1936年在辽阳大什街开办“三合馆”,经营的食品主要是麻酱火勺、肉火勺和其它小食品,1937年,中央市场建成开业,呈正方形二层圈楼,内有业主114户,形成了以大什街为中心的繁华商业区。这给“三合馆”带来了一定的商机,“三合馆”的生意渐渐兴隆起来。“三合馆”的本意是天和、地和、人和,买卖兴隆。可是好景不长,受太平洋战争爆发的影响,1939年日伪当局又在辽阳对大米、白面、砂糖实行配给制。“三合馆”每月只能领到二百斤白面,根本满足不了生意上的需求。一次,马俊德偷偷在农村黑市上购买了60多斤白面,进城门时被伪警察查出,结果以通敌罪被投入大牢,在日本宪兵队里,马俊德被打得遍体鳞伤,奄奄一息,家人倾其所有筹集资金,花了几根金条之后,马俊德才被保释出来。

乱世之中,人如草芥。国家遭遇不幸,一个人必受其难。落后就要挨打,承受痛楚的是每个国民,山河破碎,没有人会是幸存者。

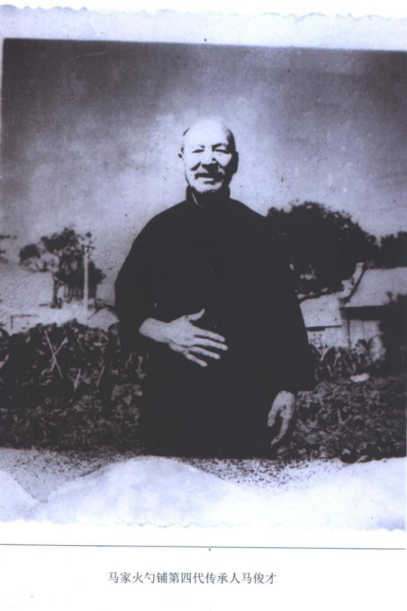

与此同时,1939年夏,马俊才(1912--1992)(马金兰祖父)在辽阳西关关帝庙对面的护城河桥盖上开办了“马家火勺铺”。主要经营项目仍是麻酱火勺和肉火勺。当时关帝庙处于城乡结合处,是辽阳通往营口海城的陆路要道。1937年关帝庙周围商铺有159户,马家火勺铺借着这有利地形及便利条件,开始再一次兴隆起来。1941年7月,日伪公布《价格等临时措施法》规定对物品价格,运送费,保管费,加工费等不超过7月25日之全额。大部分商铺处于濒临破产境地。9月,日伪当局又下令强行拆除了关帝庙护城河桥,迫使刚刚开业两年的“马家火勺铺”停业。

个人的命运和国家的命运是紧紧结合在一起的,强大的国家,带来个人的尊严,如果国家衰败,哪有个人尊严!

试问谁人主沉浮 改革开放获重生

1945年,抗日战争胜利后,八路军进驻辽阳城,分别建立辽阳市、辽阳县人民政府,因政局不稳,许多商铺尚未恢复正常营业。1946年3月,国民党军队占据辽阳。平津沪商品和美国货逐渐涌入辽阳市场,一些商铺陆续开始营业。1947年,马俊德东山再起,在辽阳怀王寺街开设了“马家火勺铺”。受战争影响,在国民党政府重税盘剥下,多数店铺濒临倒闭。“马家火勺铺”的生意不温不火。

新中国成立后,马俊德于1949年11月向辽阳市工商联合会申请了“马家火勺铺”商号,并得到核准。

1955年冬和1956年春,根据国家发展生产,繁荣经济方针和公私兼顾,劳资两利,城乡互助,内外交流的政策,辽阳市对资本主义工商业进行了社会主义改造。市商业局对34个行业,582户,1163人组建了22个公私合营商店。马俊德被分配到辽阳饮食饭店,马俊才被分配到食品公司。从此,马家火勺铺再次停歇。

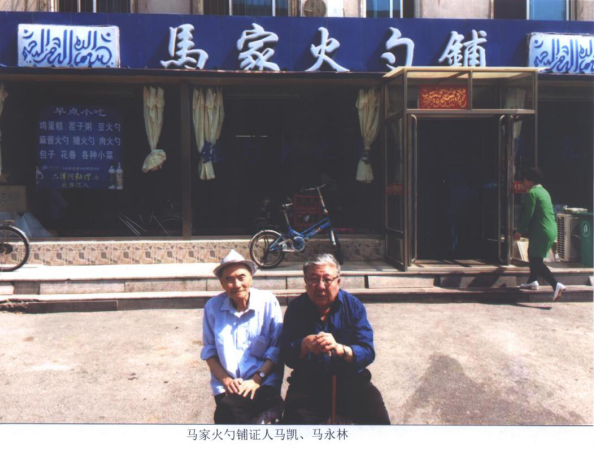

国运昌盛使每个人都获得了充分的发展自己、展示自己的机会。1979年,党的第十一届三中全会后,中国步入改革开放,发展私营经济的轨道。当时许多人都在观望,思想茫然,而马永平(1925—2000)(马金兰之父)率先在辽阳市怀王商店东侧开办了辽阳市改革开放以来第一家私人饭店——“马家火勺铺”。经营祖传的肉火勺和羊汤。由于风味独特,质量上乘,价格合理,经营有方,在辽阳饮食行业首屈一指,有口皆碑。一时间城乡顾客盈门,买卖兴隆,几乎供不应求,迅速红遍辽东大地。1990年马永平退休,将马家火勺铺传给女儿马金兰。由于城市改造,马金兰将店铺迁至华兴大厦南侧全羊楼。1995年马金兰又将店铺迁至清真寺南侧永寿胡同至今。

真味百年惠古城

生于1960年的马金兰,在她35岁正当年之时,接过马家火勺铺传承了五代人之手的接力棒。她深感责任重大,把现代化的经营理念融入其中,不论是主食副食、风俗习惯,还是饭店形象、对外宣传,她全部遵照清真民族风俗,通过内强素质,外树形象,以一流的食品,一流的服务,竭诚为辽阳人们服务,让全市人民吃上放心满意的一百多年前味道的火勺。

马家火勺做法传统,完全按照百年前的独特秘制配方调馅,纯手工制作。其工艺靠的是老一辈师傅的口传身授,一代代传承下来的手工技艺,并严格按照“传里不传外”的祖训,在众多子女中挑选出一位既能吃苦耐劳,又勤奋好学的作为培养对象,经过几年的磨练,才能将制作火勺的奥秘悉数相授。

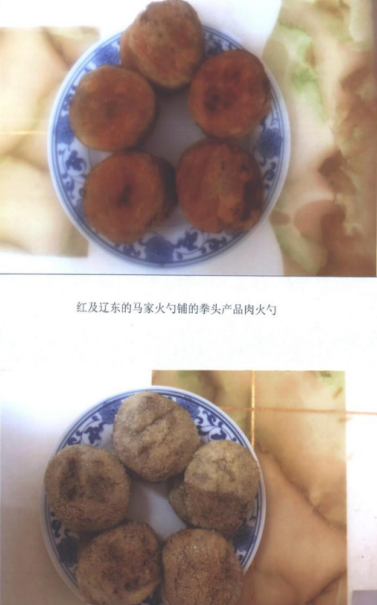

肉火勺饼形饱满,色呈金黄,既酥且脆,奇香浓郁。麻酱色泽金黄,薄层重叠,内外焦脆,满口留香。现在,又增加了红豆火勺和红糖玫瑰火勺。无论那种味道,都是家的味道,故乡的味道,人情的味道。

马家火勺手工技艺制作严格按照传统工艺:选料,和面,制皮,制馅、裹馅,成型,烤制,成熟。

其工艺要点是:

(1)选择东北优质的小麦粉为原料,原生态新鲜牛肉或羊肉为馅料。

(2)和面的要点是将面粉、鸡蛋、面起子以及适量的温水加入和面盆,手工和面20分钟左右,面团和好后盖好盖子饧发30分钟。在面起子“老肥”的作用下,和好的面风格独特,烤出的火勺口感甚佳。

(3)制皮的关键是待面团饧发到两倍大之后,从和面盆中取出,反复揉搓至发亮光滑后,再分成拳头大小的面剂子。

(4)制馅、裹馅也是遵祖上的流程,新鲜的固定部位的牛肉(或羊肉)洗净后手工切丁,再加入适量老抽、生抽,食盐、味精、五香粉、少许花生油,葱姜末(只用葱白,不用葱叶),充分搅和备用。调馅的过程只传承人一人知晓。面剂子不用擀面杖擀,必须用手沿着边缘捏薄,把馅料裹进去。

(5)第五道工序就是成型,烤盘铺好底油,再把火勺用手拍瘪,两面分别沾上花生油,九个一盘。

(6)烤制是关键,烤炉加入劈柴,点火,预热5分钟,先将烤盘放入烤炉烤制15分钟左右取出翻面,接着烤制10分钟左右,再取出翻面刷上蛋液,最后烤5分钟即可。

(7)最后就是成熟码盘啦,金黄外脆,香酥味美的马家火勺就端上餐桌喽!马家火勺靠着质朴本真的滋味,成为辽阳人的餐桌上的一道美食,从而享誉百年,风味依旧,无惧斗转星移。

前店后坊的马家火勺铺,柜台上整齐地码放着做好的火勺,火勺上盖着干净的白布,沁人心脾的香味溢满房间。柜台边放着一叠马家火勺铺的包装纸袋,是极具历史感的细柔草纸,质韧吸油,伴着一丝丝青草的淡淡气息。外面印制了关于马家火勺铺百年老店的历史和获得的荣誉。

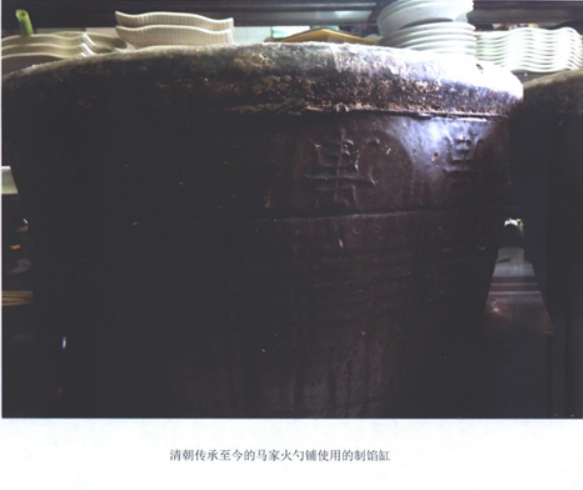

马家火勺铺的工作间,摆放着发面起面的长案板,制皮的短面板,放火勺的烤盘……其中最吸引人眼球的是陶土烧制的大小不一和面盆,敞口,肚大,底小,形似花盆,大号的可以和四袋面粉,小号的能和一袋面粉。

光阴流转,岁月不居。马金兰不倦不怠,心中坚守的是对顾客永恒的诚信。她使用着祖辈传下来的老物件,行的是本家的老技术,吃的是代代相传的手艺饭,守护着传承百年的老字号。

2020年全球遭遇了新冠病毒的侵袭,马家火勺铺按照上级要求才有了停业的机会。停业期间可苦了爱吃火勺的客人,每天电话不断,辽阳的疫情清零之后,在保证顾客安全的前提下,国家允许开业后,憋了几个月的人们纷纷从各地赶来,一位沈阳的三十五六岁的青年开车来到马家火勺铺,吃完6个火勺后还打包带走了一些火勺。他说,带回去给他88岁的爷爷尝尝,那是爷爷小时候的味道。这味道,已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧等等情感汇合在一起,才下舌尖,又上心头,让人分不清哪一种是滋味,哪一种是情怀。

朴素的东西是最美的。马金兰把这一朴素的情感凝结在对员工的培训和关爱中。26年来追随马金兰的13个员工里,有3人从1995年一直做到现在,有5个人在火勺铺已经工作了15年。现年43岁的厨师肖军,回忆到火勺铺的情景时说:“我17岁从山沟里出来打工,身无分文,连被褥、换洗的衣服都没有带,马姨让我从一个小徒工做起,给我安排住的地方,买来被褥和换洗的衣服。现在,我在市里买了房子,娶了媳妇,买了车。哪个员工生病了,马总会慷慨解囊,给他们留好吃的,我们把火勺铺当成了自己的第二个家了。”有人问马金兰为什么要这样做,她只是轻轻一笑,不为什么,只因她是马氏家族的一员!她肩上有马氏家族几代人的梦想,也有十三个家庭的希望,还有喜欢马家火勺客人的童年回忆。

做火勺一干就是26年的马金兰,她将漫长的岁月揉进对火勺世家的传承和发扬之中,将自己最美的锦瑟华年发酵成马家火勺铺的执守精神。

2011年马家火勺铺荣获政府重点扶持企业称号,2012年荣获辽阳市商业局颁发的风味名店称号,2019年被辽宁省商务厅认定为辽宁省老字号企业。2020年获得辽宁名小吃。

马家火勺铺经过一个世纪的传承与发展,凝聚了几代人的理想和追求,通过几代人不断地探索与实践,技艺得以延续、发展、创新。历经时代的风雨,穿越历史的云烟,日久弥新。马家火勺铺每一代人身上都刻满了血与火的洗礼,每一张火勺上都留下了勤劳的汗水与辛酸的泪滴......马家火勺铺几次停业,却能浴火重生,让她一次次站起来的是马家人基因中固有的挚爱与坚守,善良与期待,执着与柔韧,它们化为一炉一盘,铸成的一座历经风雨而百年不倒的老字号金字招牌。一个火勺,一方小桌,几代人,一方水土,不绝千秋,连着一座城的记忆,书写着辽阳人历史的苦乐与悲欢。

VX:21517825

VX:21517825